星間塵衝突による塵放出

太陽系外縁天体(かつてはエッジワース・カイパーベルト天体またはカイパーベルト天体と呼ばれていた)は1992年に初めて発見された。

その後、外縁天体の観測結果から、太陽系外縁領域全体で100kmより大きな天体が7万個以上存在すると見積もられている。

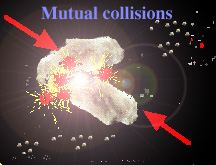

また、彗星サイズ(数km)のものも多量に存在すると見積もられている。この莫大な個数のため、この領域では天体間の衝突が従来考えられてきたよりも頻繁におこり、

衝突に伴う多量の塵が惑星間空間に放出されていると考えられている(これらの定量的見積もりは、例えばStern 博士によって1996に論文が出されている)。

太陽系外縁天体(かつてはエッジワース・カイパーベルト天体またはカイパーベルト天体と呼ばれていた)は1992年に初めて発見された。

その後、外縁天体の観測結果から、太陽系外縁領域全体で100kmより大きな天体が7万個以上存在すると見積もられている。

また、彗星サイズ(数km)のものも多量に存在すると見積もられている。この莫大な個数のため、この領域では天体間の衝突が従来考えられてきたよりも頻繁におこり、

衝突に伴う多量の塵が惑星間空間に放出されていると考えられている(これらの定量的見積もりは、例えばStern 博士によって1996に論文が出されている)。

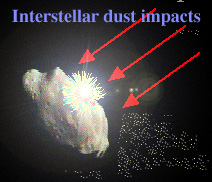

一方、ガリレオ/ユリシーズ探査機により、多量の星間塵が太陽系に流入していることが明らかとなった。

これらの星間塵は、太陽系外縁領域において、外縁天体の表面に連続的に衝突している。その衝突速度は非常に高速(約26km/sec)であるため、星間塵の衝突もまた外縁天体の衝突進化において重要な役割を果たす。

そこで私は当時指導教官であった向井教授とともに、これらの外縁天体に対する星間塵の衝突が太陽系外縁部における重要なダストの供給源の一つであるということを提案し定量的な見積もりを行った。

一方、ガリレオ/ユリシーズ探査機により、多量の星間塵が太陽系に流入していることが明らかとなった。

これらの星間塵は、太陽系外縁領域において、外縁天体の表面に連続的に衝突している。その衝突速度は非常に高速(約26km/sec)であるため、星間塵の衝突もまた外縁天体の衝突進化において重要な役割を果たす。

そこで私は当時指導教官であった向井教授とともに、これらの外縁天体に対する星間塵の衝突が太陽系外縁部における重要なダストの供給源の一つであるということを提案し定量的な見積もりを行った。

衝突起源の塵による外縁部塵円盤の生成

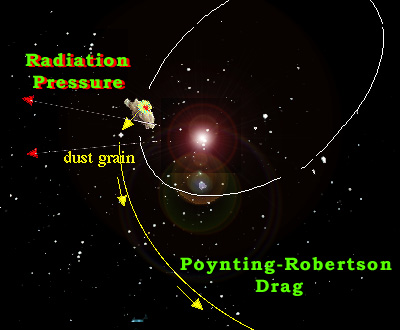

放出された塵の多くは、その後太陽周回のケプラー軌道をとる。しかし小さな塵の場合太陽光の影響が大きいため、放出してきた天体よりもより遠方の軌道をとることになる(専門的に言えば、軌道長半径および軌道離心率が大きくなる)。その後、それらの塵は太陽光との光交差によるポインティング・ロバートソン効果の影響を受け、時間とともに円い軌道になりながらゆっくりと太陽側に落下していく(ポインティング・ロバートソン効果は塵のもつ角運動量を失わせる作用であるため、軌道離心率および軌道長半径を時間とともに減少する)。

これらの結果、太陽系外縁部では衝突起源で放出された塵の円盤が広がっている事が予想される。

放出された塵の多くは、その後太陽周回のケプラー軌道をとる。しかし小さな塵の場合太陽光の影響が大きいため、放出してきた天体よりもより遠方の軌道をとることになる(専門的に言えば、軌道長半径および軌道離心率が大きくなる)。その後、それらの塵は太陽光との光交差によるポインティング・ロバートソン効果の影響を受け、時間とともに円い軌道になりながらゆっくりと太陽側に落下していく(ポインティング・ロバートソン効果は塵のもつ角運動量を失わせる作用であるため、軌道離心率および軌道長半径を時間とともに減少する)。

これらの結果、太陽系外縁部では衝突起源で放出された塵の円盤が広がっている事が予想される。

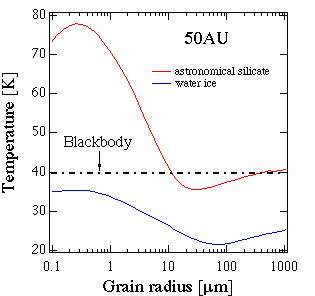

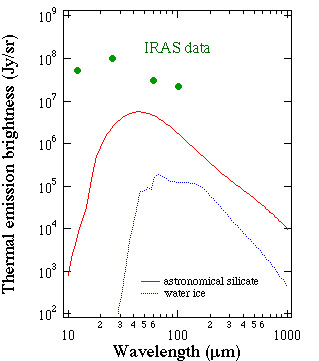

一方で、これらの塵円盤は太陽から遠方にあることからその温度が低いことが予想される。実際塵の平衡温度を見積もってみると、例えば水氷粒子の場合は20-40 K、岩石粒子であっても、せいぜい80 Kと非常に冷たい事が分かった(←左図)。この場合これらの冷たい塵から放出される赤外線のピークは長い波長側にシフトするため(ウイーンの法則)、地球からでも観測される可能性が考えられる。そこで、これらのダスト円盤が放射する赤外線を計算してみた(右側の図)。その結果、近・中間赤外波長領域では、地球近傍に存在するダストからの輻射量(黄道光:図でIRAS dataとなっているものが実際の観測量)が明るいため、赤外線天文衛星を用いても外縁天体に存在する塵円盤の観測は難しいことがわかった。しかし、遠赤外およびサブミリ波長領域の観測で、黄緯方向にそった観測から太陽系外縁部のダスト円盤成分を検知できる可能性は残されていると思われる。将来観測によってこの円盤が発見される事を期待している。

一方で、これらの塵円盤は太陽から遠方にあることからその温度が低いことが予想される。実際塵の平衡温度を見積もってみると、例えば水氷粒子の場合は20-40 K、岩石粒子であっても、せいぜい80 Kと非常に冷たい事が分かった(←左図)。この場合これらの冷たい塵から放出される赤外線のピークは長い波長側にシフトするため(ウイーンの法則)、地球からでも観測される可能性が考えられる。そこで、これらのダスト円盤が放射する赤外線を計算してみた(右側の図)。その結果、近・中間赤外波長領域では、地球近傍に存在するダストからの輻射量(黄道光:図でIRAS dataとなっているものが実際の観測量)が明るいため、赤外線天文衛星を用いても外縁天体に存在する塵円盤の観測は難しいことがわかった。しかし、遠赤外およびサブミリ波長領域の観測で、黄緯方向にそった観測から太陽系外縁部のダスト円盤成分を検知できる可能性は残されていると思われる。将来観測によってこの円盤が発見される事を期待している。

もっと詳しく知りたい人のために

S. Yamamoto and T. Mukai, 1998, Dust production by impacts of interstellar dust on Edgeworth-Kuiper Belt objects, Astronomy and Astrophysics, 329, 785-791.

S. Yamamoto and T. Mukai, 1998, Thermal radiation from dust grains in Edgeworth-Kuiper Belt objects, Earth Planets and Space, 50, 531-537.

S. Yamamoto and T. Mukai, 1998, Dust disk in outer Solar System, Proc. 31st ISAS Lunar and Planetary Symp., 1998, 156-159.