/地球流体セミナー

/講演資料一覧

/2004-09-13/

南半球成層圏に見られる年々変動

日尾 泰子(京大・理)

2004 年 9 月 14 日

講演ビデオを見るには, 以下の各スライド画像をクリックし,

左上に表示される「ビデオ開始」をクリックしてください.

|

タイトルぺージ

|

|

データ

|

|

季節進行の年々変動と 2002 年の共通性および特異性について

|

|

南半球成層圏

|

|

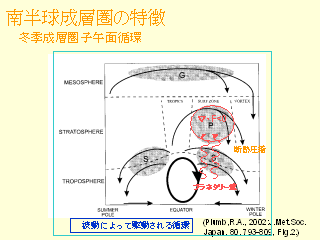

南半球成層圏の特徴

|

|

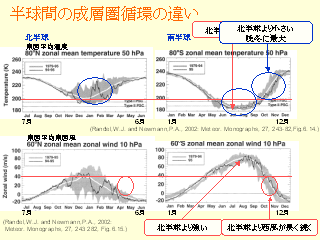

半球間の成層圏循環の違い (1)

- 白い線が 15 年平均値

- ハッチは変動幅? その割には実線がハッチからはみ出す理由は?

- オゾンホールの影響は小さいと考えられている

- PSC: 極成層雲

- PSC の表面でオゾン破壊反応

- 南極の方が PSC の生成条件が満たされている

|

|

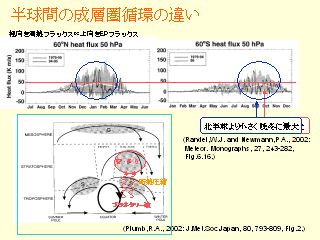

半球間の成層圏循環の違い (2)

- 両極の違いは Planetary 波の違いとして認識されている

- どのくらいのフラックスでどのくらい加速するか? 数字の常識は?

- 突然昇温: 10 日間で 50 m/s の減速.

- だいたい 10^-5 m/s の減速

- 成層圏のブリューワドブソン循環 v^bar = 1 cm/s

|

|

2002 年の突然昇温

- 東に回転し 2 つに分割

- 東進する波数 2 が現れた

|

|

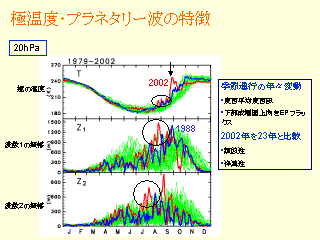

極低温・プラネタリー波の特徴

- 赤: 2002 年

- 大昇温の前に何度か小昇温

- 1988 年等, 突然昇温した年以外でも変化が見られる

- 例年は振幅がダブルピークになっていて, それなりに振幅の大きい年もある.

なんで昇温は生じないのか?

- 5, 6 月ではジェットの軸が低緯度に存在. ジェットの強度も弱い

本研究では季節変化の年々変化を見ていく

|

|

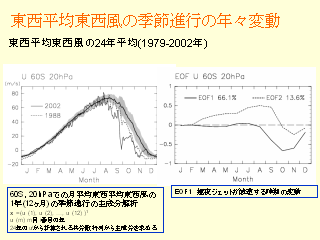

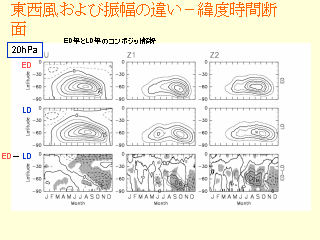

東西平均東西風の季節進行の年々振動

- 東西平均風の平均と比べて 2002 年と比較

- シェードした領域は 1 standard deviation

- EOF 解析

- EOF1: 正だと 8, 9, 10 月の減速を意味する

- EOF1 と EOF2 の比が 6 倍くらい違うので,

EOF1 の寄与が卓越すると言える

- EOF2 は気候値より少し風速が大きい状態が続く(右図)

- 晩冬での減速が特徴的

|

|

主成分スコアの変動

- 1988, 2002 年のずれが特徴的

- 単位は standard deviation. 1 sigma = およそ 10 m/s

- ED: early decay(早く減速した年)

- LD: late decay (遅く減速した年)

|

|

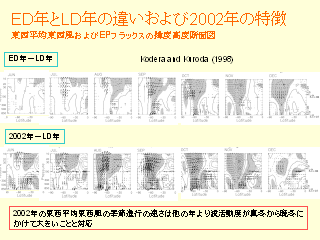

東西平均東西風およびプラネタリー波の振幅

- 黒実線(シェード付き): ED (早く減速した年)

- 破線(縦線付き): LD (遅く減速した年)

- シェード: 0.5 deviation

- 実線: 2002 年

- 点線: 1998 年

- 2002 年の振幅は LD 年の振幅と反対

|

|

東西風および振幅の違い

|

|

ED 年と LD 年の違いおよび 2002 年の特徴

|

|

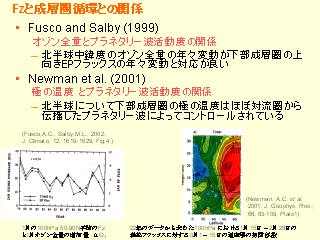

下部成層圏 EP フラックス

- 子午面循環の強度の指標

- T^bar の大きさと Fz の積分に良い相関がある(Newman)

--> この研究では u^bar と Fz の積分の相関を調べる

|

|

Fz と成層圏循環との関係

|

|

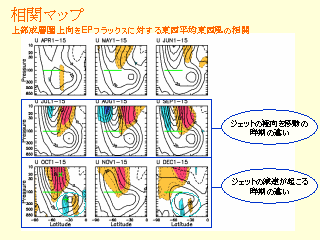

相関マップ

- E-P フラックスの注入が早ければ

- 正: 青 --> 季節進行が早い

- E-P フラックスの意味からすると何で進行が早くなるのかな?

- 負: 赤 --> 平年に比べて波が壊れる

- 正の相関 --> Fz がたくさん入ってくると西風が強い

- コンター: 季節変動を示している

- 季節が進むにつれて polar Jet が極へ移動, ジェットの核が下がる

|

|

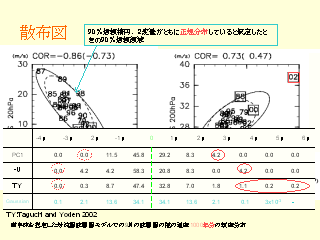

散布図

- コリレーションの散布図

- 2002 年は U と Fz の関係は例年の傾向を満たしているが,

値は大きく外れている

- 予想される 1-sigma のパーセンテージと 2002 年の値は外れている

|

|

信頼楕円

|

|

Taguchi and Yoden 2002

|

|

結論

- 2002 年は季節振動が早かった

- 他の年よりも早く Fz が大きくなった理由はよくわからない

|

|

タイトル

|

|

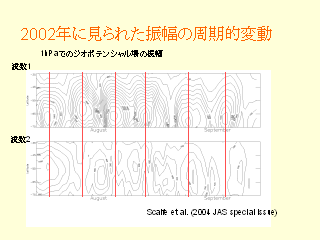

2002 年に見られた振幅の周期的変動

- 波数 1 が周期的に大きくなっている

- 波数 2 もおおよそ周期的

--> 本研究では波と波の相互作用があるのか調べてみる

|

|

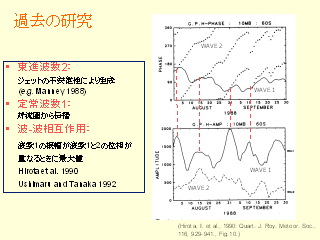

過去の研究

- 波数 1 の位相と波数 2 の位相が重なる時に波数 1 の振幅が大きくなっている

- 波数 1 の波の特徴

- 波数 2 の波の特徴

- 東進波が卓越

- ジェットの不安定性から生成(Manney, 1988)

|

|

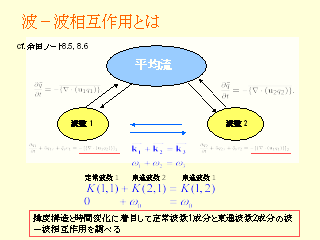

波--波相互作用とは

- k1 + k2 = k3, Ω1 + Ω2 = Ω3 の関係を満たしているか調べる

--> 関係を満たしているならば相互作用しているとみなせる

- 波数 0 のないようなシステムを考えている

|

|

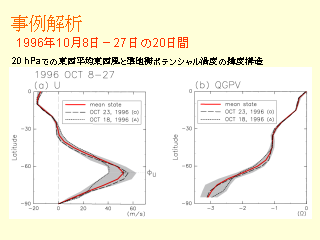

事例解析

- 60 S を最大にするような風速分布

- QG-PV は 40S--50S でフラットな構造

|

|

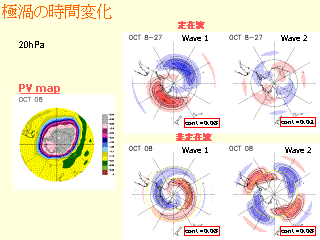

極渦の時間変化

- 東に回りながら周期 7 日くらいで「ぶよぶよ」膨らむ(左)

- 定在波と非定在波(右)

- 定在波

|

|

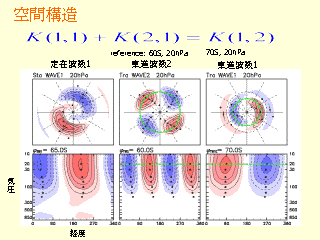

空間構造

- 定在波数 1: 位相が高さと共に西に傾く

--> 対流圏が励起源

- 東進波数 2: はじめつっ立って, 東に傾く

- 東進波数 1: 100 mb くらいまでつっ立った構造

- コンター間隔はそれぞれの絵で同じでない

|

|

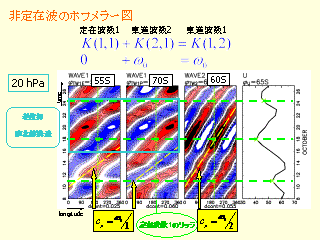

非定在波のホフメラー図

- 相対渦度の波数 1 の緯度毎の構造

- 定在波 1 のリッジの位置を把握しておく --> 次頁の複素振幅の議論へ

|

|

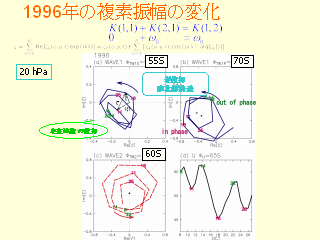

1996 年の複素振幅の変化

- 重心の位置が定在波の振幅を表す.

重心からのベクトルが非定在波の振幅を意味する.

- 1 周して 180 度

- 65S での速度 U をプロット(d).

速度の振幅が大きくなった日にちを緑で,

速度の振幅が小さくなった日にちを赤であらわす.

- 空間構造(028.png)の定在波数 1 の絵で,

振幅が最大となる位相(振動の節)を緑線としてプロット

- 65S での定在波数 1 の最大振幅となる位相を緑線を引く

--> 緑線と重なる日付は in phase (位相が合わさる)

--> 緑線と重ならない日付は out of phase

|

|

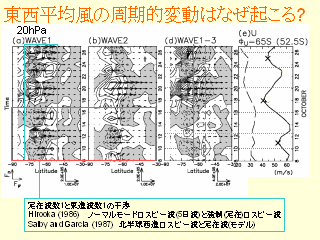

東西平均風の周期変化はなぜ起きる

- E-P フラックス(divF)のプロット

- 波数 1 の構造が卓越することがわかる(d)

- divF と U で位相がずれる(e)

|

|

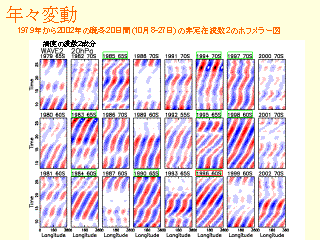

年々変動

|

|

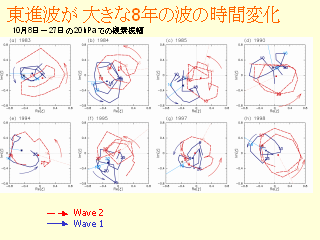

東進波が大きな 8 年の波の時間変化

- 東進波の大きな年 8 例について波と波の相互作用を調べる.

- 相互作用しているそうです

|

|

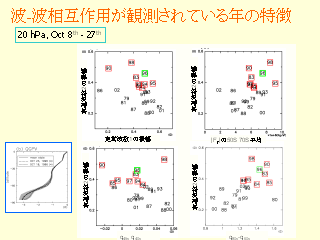

波--波相互作用が観測されている年の特徴

|

|

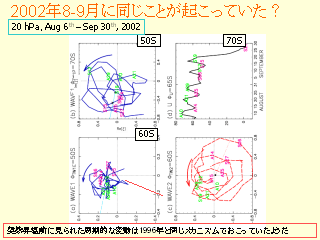

2002 年 8--9 月に同じことが起こっていた?

|

|

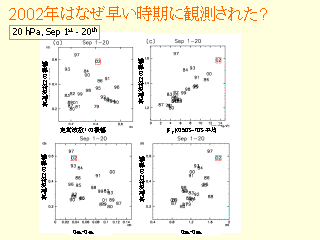

2002 年はなぜ早い時期に観測された?

|

|

まとめ

|

|

|

参考文献

- Plumb, R. A., 2002:

Stratospheric transport.

J. Meteor. Soc. Japan, 80, 793--809.

- Randel, W. J., and P. A. Newman, 1998:

The stratosphere in the Southern Hemisphere.

In Meteorology of the Southern Hemisphere

edited by D. J. Karoly and D. G. Vincent.

Meteor Monographs, 27, 243--282.

- Kuroda, Y., Kodera, K., 1998:

Interannual variability in the troposphere and stratosphere

of the southern hemisphere winter.

J. Geophys. Res., 103, 13787--13799.

- Fusco, A., Salby, M.L., 1999:

Interannual variations of total ozone and their relationship

to variations of planetary wave activity.

J. Climate, 12, 1619--1629.

- Newman, P., E. Nash, and J. Rosenfield, 2001:

What controls the temperature of the Arctic sratospherer

during the spring?

J. Geophys. Res., 106, 19999--20010.

- Randel, W. J., Wu, F., Stlarski, R., 2002:

Changes in column ozone correlated with the stratospheric EP flux.

J. Meteor. Soc. Japan, 80, 849--862.

- Taguchi, M., Yoden, S., 2002:

Internal intraseasonal and interannual variations

of the troposphere-stratosphere coupled system

in a simple global circulation model. Part II:

Millennium integrations.

J. Atmos. Sci., 59, 3037--3050.

- Scaife, A.A., Jackson, D.R., Swinbank, R., Batchart, N., Thornton, H.E.,

Keil, M., Henderson, L., 2004: Stratospheric vacillations and the major

warming over Antarctica in 2002. J. Atmos. Sci., (submitted).

- Manney, G.L., Nathan, T.R., Stanford, J.L., 1988:

Barotropic stability of realistic stratospheric jets.

J. Atmos. Sci., 45, 2545--2555.

- Hirota, I., Kuroi, K., Shiotani, M., 1990:

Midwinter warmings in the southern hemisphere stratosphere in 1988.,

Quart. J. Roy. Meteor. Soc., 116, 929--941.

- Ushimaru, S., Tanaka, H., 1992:

Anumerical study of the interaction between stationary

Rossby waves and eastward-traveling waves in the southern

hemisphere stratosphere.,

J. Atmos. Sci., 42, 1354--1373.

- Hirooka, T., 1986:

Influence of normal mode Rossby waves on the mean field:

Interference with quasi-stationarywaves.

J. Atmos. Sci., 43, 2088--2097.

- Salby, M., Garcia, R., 1987:

Vacillations induced by interference of stationary

and traveling planetary waves.

J. Atmos. Sci., 44, 2679--2711.

|

SUGIYAMA Ko-ichiro

2004-09-22

|